钍铀核燃料转换为何重要 开启能源变革新篇章。2025年11月1日策略大赢家,中国科学院宣布,上海应用物理研究所主导的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆成功实现钍铀核燃料转换。这是全球首次在实际运行中验证钍资源转化为可用核燃料的技术可行性,标志着我国在第四代核能技术领域迈出关键一步。该装置也成为目前世界上唯一实现钍燃料入堆运行并获取实验数据的熔盐堆,引发国际核能界高度关注。

这一突破不仅是一项技术成就,更是一次跨越百年的“元素逆袭”。钍,这个曾因放射性被逐出日常生活的化学元素,正以全新的姿态重返人类能源舞台。19世纪末,奥地利化学家卡尔·韦尔斯巴赫发现,将二氧化钍与氧化铈混合制成的灯罩,在煤气火焰中能发出耀眼白光。这种“汽灯纱罩”迅速风靡全球,到1935年已生产超过50亿个,成为电灯普及前最先进的照明方式。在中国,一些偏远地区直到20世纪中期仍在使用这类灯具。那时的钍,是点亮黑夜的“光明元素”。

然而,随着辐射危害被逐步认知,人们意识到这种黄白色光芒背后潜藏风险。二氧化钍具有弱放射性,长期接触可能增加癌症风险。加之硝酸钍本身易燃易爆,生产和使用均存在安全隐患。20世纪中后期,随着电灯技术成熟和环保法规趋严,含钍灯罩在全球范围内被淘汰。钍从家家户户的光源变成了实验室里的禁忌。

策略大赢家

策略大赢家

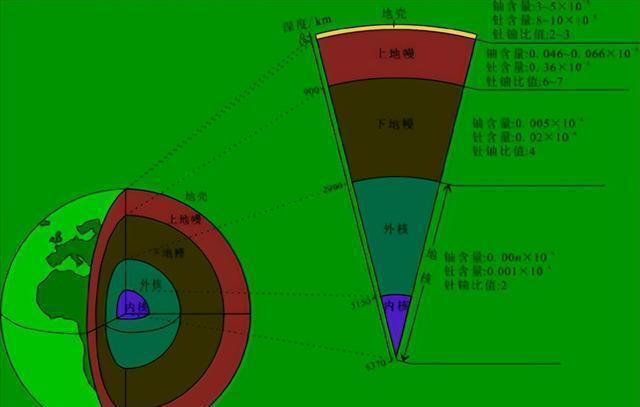

此后数十年,钍几乎销声匿迹。它曾用于陶瓷釉料、特种玻璃和航空航天合金,但都因放射性问题陆续退出。直到21世纪初,科学家重新审视这一元素——既然它不适合日常使用,那能否用于更宏大的使命?答案指向了核能。传统核电站依赖铀-235作为燃料,但其在天然铀中仅占0.7%,资源有限且分布不均。而钍-232在地壳中的储量是铀的3至4倍,中国已探明工业储量达28万吨以上,位居世界前列。更重要的是,钍本身不裂变,必须通过中子照射转化为铀-233才能释放能量。这一过程虽复杂,却带来了意想不到的优势。

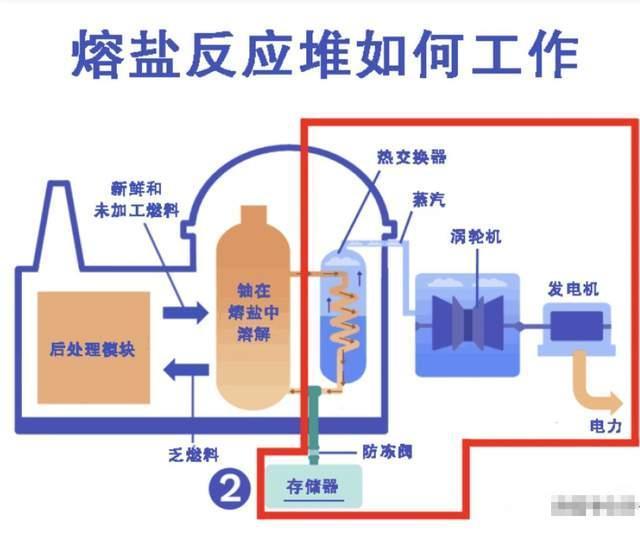

钍基熔盐堆采用液态熔盐作为燃料载体,反应在常压下进行,从根本上避免了高压爆炸风险。一旦温度过高,底部冷冻塞自动熔化,燃料在重力作用下流入安全罐,反应自然终止。这种“被动安全”机制让切尔诺贝利和福岛式的灾难几乎不可能重演。更关键的是核废料问题。传统反应堆产生的长寿命放射性废物需隔离数万年,而钍基熔盐堆的废料中,高毒性次锕系元素极少,放射性寿命可缩短至数百年。同时,其燃料循环中产生的铀-233会伴随微量铀-232,后者衰变释放强γ射线,使材料难以隐藏和加工,天然阻断了核武器扩散路径。

尽管前景广阔,技术挑战同样严峻。熔盐在高温下极具腐蚀性,需研发耐辐照、抗腐蚀的镍基合金材料;液态燃料的在线处理、中子通量控制等系统集成难度极高。自上世纪70年代美国放弃熔盐堆研究后,全球近半个世纪无实质性进展。中国自2011年启动“钍基熔盐堆核能系统”专项以来,联合近百家单位攻关,实现关键设备100%国产化,最终在甘肃武威建成全球唯一运行的液态燃料钍基实验堆。

此次实现钍铀转换,意味着堆内已完整建立“钍-232 → 铀-233”的核素链条,首次获得真实运行数据。这些数据将为后续百兆瓦级示范堆建设提供支撑,目标在2035年前实现并网发电。若成功推广,我国核能供应可延续数千年,能源自主性将极大提升。对公众而言,这项技术意味着更安全的核电选择。它不依赖高压系统,不易发生严重事故,废料处理压力小,且难以用于武器制造。未来若应用于偏远地区供电、海水淡化或高温制氢,将为碳中和目标提供稳定基荷能源。

展望未来,钍基熔盐堆仍需跨越工程放大、经济性验证和监管审批等关卡。但此次突破已清晰表明:一条更安全、清洁、可持续的核能路径正在打开。从照亮街头的煤气灯到驱动未来的反应堆,钍元素完成了它的百年转身。这一次,它不再只是发出光芒策略大赢家,而是真正点燃了能源变革的火种。

114配资查询提示:文章来自网络,不代表本站观点。